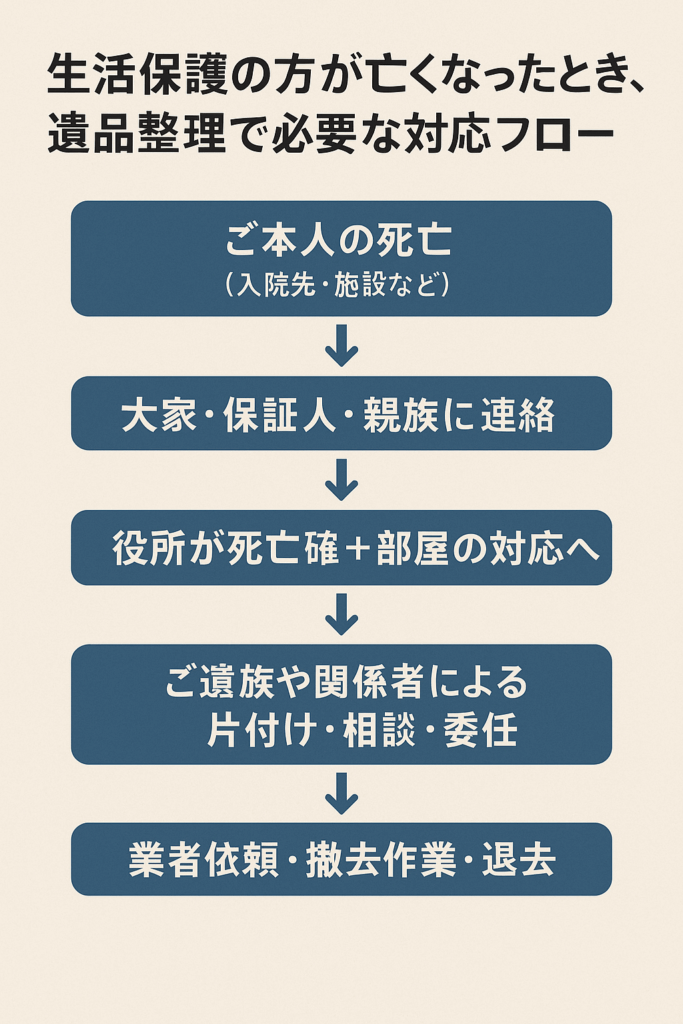

この図は、生活保護を受けていた方が亡くなった後に必要となる「遺品整理と退去の一連の流れ」を示したものです。

実際の現場では、ご遺族だけでなく、保証人や大家さんが関与するケースも少なくありません。

誰がどの段階で動くべきかを知っておくことで、無用なトラブルや遅延を防ぐことができます。

生活保護受給者の遺品整理は、誰が、誰の責任

生活保護者の遺品整理は、関係者の協力と理解が不可欠です。遺族は故人の遺品を整理する責任がありますが、時にはその負担が大きく、支援を求めることもあります。大家さんは部屋の整理と明け渡しを求める立場であり、責任を果たすために遺族や連帯保証人と協力することが重要です。また、連帯保証人は賃貸契約において責任を負うため、遺品整理や部屋の明け渡しに関連する費用を負担することがあります。これらの関係者が連携し、円滑な遺品整理と部屋の明け渡しを行うことが、故人の遺志を尊重し、関係者間の信頼関係を築く上で重要です。

▶お見積り・問い合わせ

▶料金のご案内

年中無休で営業・受付。時間外・緊急でも見積もりできて便利

生活保護者の死後、ご遺骨の行方

法律・制度の概要

生活保護法において、受給者の方が亡くなった場合、一般的には自治体が費用を負担して火葬を行います。しかし、その後の遺品整理や部屋の明け渡し、遺骨の埋葬などは、生活保護制度の範囲外となります。つまり、生活保護の支給は死亡時に打ち切られるため、そのような手続きや費用は遺族や関係者が負担する必要があります。

遺骨の行方とお引き取りは、拒否が可能

遺骨の扱いに関しては、生活保護受給者が亡くなった場合、通常は担当ケースワーカーさんが親近者に引き取りを依頼します。しかし、親近者が特定できない場合や連絡が取れない場合、または親近者が引き取りを拒否する場合もあります。たとえ親兄弟、法定相続人でも警察または自治体からご遺体の引き取りを要請された場合でも強制されず拒否することができます。

そのような場合、遺骨は一定期間(通常は5年間)保管されます。この間に親族や関係者が現れない場合、地方自治体などの関係機関で適切な手続きの下、埋葬されます。

遺品整理と部屋の退去は、誰が行う

相続人が遺品整理と部屋の明け渡しを行うの基本

生活保護受給者が亡くなった場合、遺品整理や部屋の退去、住まいの明け渡しに関連する費用は、その人の相続財産として法定相続人に引き継がれます。法定相続人は民法で定められており、例えば配偶者や子供などが該当します。

法定相続人は、生活保護受給者の財産を相続することになりますが、生活保護を受けている場合、通常は財産がほとんどないか、財産の価値が非常に低い場合が多いです。そのため、遺品整理や部屋の退去にかかる費用は、相続人が負担し行うことになります。

相続人は、相続を放棄して遺品整理等を回避できます

相続人は、相続を放棄することによって遺品整理や関連費用を回避することができます。相続放棄は、故人から相続する負担が重く、それを回避したい場合に選択されることがあります。相続放棄によって、遺品整理の費用や明け渡しのための費用を負担する必要がなくなります。また、相続放棄することで、受け取れる財産も含めて放棄することになります。相続放棄を行うためには、家庭裁判所に申し立てる手続きが必要です。この手続きには専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。

ご遺族が相続放棄の場合、遺品整理を取り合ってくれない場合

遺品整理は、故人の遺品や生前の物品を処理する重要な手続きですが、時にはご遺族間でその責任を巡る問題が生じることがあります。特に、相続放棄を選択した場合、遺品整理に対する責任や負担がご遺族にとって不明確になることがあります。その結果、ご遺族が遺品整理を拒否する場合もあります。

遺品整理の負担を避けるために相続放棄を選んだご遺族が、遺品整理に協力しない場合、残された遺品の処理や部屋の片付けは課題となります。このような状況では、遺品整理を行うための解決策を見つける必要があります。それには、関係者間のコミュニケーションや、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが重要です。遺品整理の責任や負担について明確に話し合い、解決策を模索することが、円満な遺品整理のための第一歩となります。

大家さん、連帯保証人が行う遺品整理

大家さんや連帯保証人が遺品整理を行う場合、勝手に遺品を処分・売却することはできません。 遺品は故人の財産であり、相続人がいない場合や相続放棄がされた場合でも、法的には家庭裁判所を通じた手続きが必要です。遺品に相続財産(不動産、貴金属、預貯金など)が含まれる場合、家庭裁判所に「相続財産管理人選任申立」を行い、相続財産管理人を選任して受け取る必要があります。調査・評価し、財産価値がある場合には売却して解消の解消や最終的な国庫帰属の手続きを進めます。これにより、遺品の売却や売却が合法的に認められます。大家さんや連帯保証人は、まず賃貸契約の契約や未払い賃金の清算を行い、その後家庭裁判所や専門家と連携して手続きを進めることが重要です。起こるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。専門家の助言を受け、適切な法的手続きを進めることがトラブル回避の鍵となります。

ご遺族が取り合わない遺品整理・部屋の明け渡しの流れ

相続人が遺品整理を取り合わない場合、大家さん・連帯保証人は、はいくつかの手段を取ることができます。

①部屋の連帯保証人に対して解決を要求する

連帯保証人は、賃貸契約において借り主が負担できない場合に備えて責任を負う立場です。したがって、遺品整理や部屋の原状回復に関連する費用を連帯保証人に求めることができます。

また、連帯保証人が負担しない場合、大家さんはその費用を相続人に請求することができます。相続人が相続放棄を行っていない限り、その費用を請求する権利があります。ただし、相続人が相続放棄を行っている場合、その費用を請求することは難しくなります。

②連帯保証人から相続人に請求します

大家さんが相続人からの遺品整理や部屋の明け渡しに関する責任を連帯保証人に求める場合、連帯保証人はこれに応じ、費用を負担します。その後、連帯保証人は相続人に費用の請求を行います。この手続きにより、相続人が遺品整理や部屋の明け渡しに関する責任や費用を回避することはできません

このように、大家さんは部屋の連帯保証人や相続人に対して費用の負担を要求することで、遺品整理や部屋の原状回復に関連する問題を解決することができます。

相続人は、支払いしないと訴訟を受ける

連帯保証人が相続人に請求を行っても、相続人が支払いを拒絶した場合、連帯保証人が訴訟を受ける可能性があります。このような訴訟は、支払いの義務や責任を法的に争うものであり、当事者間の紛争解決を裁判所が調停することになります。連帯保証人が支払いを拒絶した場合、法的な手続きに進む可能性があることを理解し、関連する法律や契約の条項に基づいて行動することが重要です。

相続放棄された大家さんができる法的手続きなしでやる遺品整理

相続人が相続放棄をした場合、残された部屋や家財は「無主物」となり、法的には誰も所有していない状態となります。このような状況でも、貸主である大家さんが無断で遺品整理を行うと「不法行為」に該当する可能性があります。しかし、現実には手続きの煩雑さから、正式な手続きを踏まずに片付けを進めたいという声も多いのが実情です。当社では、このようなケースでも大家さんのリスクを避けつつ、合法的に対応できる方法をご提案しています。

施設入所で生前中に部屋退去が要

生活保護を受給している方が高齢や健康上の理由で施設入所や入院が長期化し、帰宅の見込みが薄い場合、ケースワーカーの判断により、住んでいた部屋の家財を処分し、部屋を引き払うことがあります。このような場合、遺品整理や部屋の明け渡しに関連する費用はごくわずかで済むことが一般的です。施設入所や入院によって、部屋に残される家財の価値が低くなり、処分や片付けにかかる費用が軽減されるためです。

このような状況では、遺族や関係者が負担する費用が少なくなり、手続きも比較的スムーズに進行する傾向があります。ただし、具体的なケースや地域によって異なる場合もありますので、関係者は適切な情報収集やケースワーカーとの相談を通じて適切な対応を検討することが重要です。

生活保護受給者の遺品整理・退去費用はいくら

生活保護受給者の遺品整理や退去費用は、お亡くなりになった時の住まいの状況によって異なります。介護施設や病院で亡くなった場合で、すでに家財の処分が済んでいる場合、遺品整理や退去費用は身の回りの品程度で済むことが一般的です。これに対して、借りていた住まいに家財が丸ごと残っている場合は、費用が増加する可能性があります。このような場合、遺族や関係者が遺品整理や部屋の明け渡しに責任を負うことになります。

介護施設で暮らしていた遺品整理の費用相場

生活保護種の方も高齢になり介護が必要になるとケースワーカーさんの申請で介護施設に入所しお世話を受けて暮らしています。この場合は、今まで暮らしていた部屋の家財を処分解約していると遺品整理にかかる費用も身の回りの物程度で僅かの金額で済みます。ほとんど毎月の保護費の残金で賄えているようです。

アパートで暮らしていたら遺品整理の相場

多くの場合は、生活保護者の方は、住居費の支給制限額があるので、家賃が高い都市部では、比較的ワンルームや1DKで暮らす方が多く、地方にお住いの方の場合は、2DKほどの住まいで暮らす方が多く見られます。間取りが広くなりますと家財も多いという傾向がありますので、費用は、多くなります。

アパート・団地の遺品整理料金は、は、下記のページをご参考にしてください。実際の平均を公開していますので、家財が少ない場合は、料金表では高いかもしれません。また、かざいがきっしりという場合は、料金表より割り増しになります。

死亡したら、お身内(相続人)のアパート退去費用の負担と手順

生活保護受給者が亡くなった後のアパート退去費用について、基本的な流れと注意点を整理すると以下のようになります。

1. 生活保護の扶助は死亡時点で終了

生活保護の支給は生存中のみ適用されるため、死亡後の家賃や退去費用については行政の援助は受けられません。

2. 費用の負担者

退去費用は、最終的に 「相続人」 が負担することになります。具体的には、

- 相続人がいる場合 → 相続人が遺産(資産・負債)を引き継ぐため、退去費用も負担することになる

- 相続放棄する場合 → 相続人が全員放棄すると、最終的に管理責任は大家さんや保証人に移る可能性がある

▶相続人とは、事前に確認しておきましょう

相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を受け継ぐ権利を持つ人のことです。 法律で定められた順番 に従って決まります。

相続人の順位(民法887条~889条)

- 第1順位:子(直系卑属)

- 亡くなった方の 子ども(実子・養子) が最優先の相続人

- 子どもがすでに亡くなっている場合、その孫が相続(代襲相続)

- 第2順位:親(直系尊属)

- 亡くなった方に 子どもがいない場合、両親が相続人に

- 両親が亡くなっている場合は祖父母が相続人に

- 第3順位:兄弟姉妹

- 子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人に

- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が相続(代襲相続)

⚠ 配偶者(夫・妻)は常に相続人になる

- 配偶者は 必ず相続人 になる(子や親、兄弟姉妹と一緒に相続)

生き別れた親子・兄弟でも相続人になる?

✅ 親子の場合 → 生き別れていても 戸籍上の親子関係があれば相続権あり

✅ 兄弟姉妹の場合 → 交流がなくても 血縁関係(戸籍)があれば相続権あり

しかし、もし生前に 養子縁組を解消している 場合や、 親が認知していない子 の場合は相続権がないこともあります。

相続を避ける方法(相続放棄)

生き別れた親や兄弟でも、法律上相続人になってしまいますが、相続したくない場合は 家庭裁判所で「相続放棄」の手続き をすれば、相続人でなくなります。

ただし、相続放棄すると 財産だけでなく負債(借金や未払い家賃)も一切引き継がない ことになります。

もし具体的な相続関係を調べたい場合は、 戸籍謄本 を確認し、弁護士や司法書士に相談するのがよいでしょう。

3. 必要な対応

✅ 相続人の確認と話し合い

- 亡くなった方に相続人(子ども、配偶者、兄弟姉妹など)がいるかを確認

- 相続人間で遺品整理や費用負担について話し合う

✅ 大家さんとの交渉

- 退去日を調整し、家賃の発生を最小限にする

- 退去時の原状回復費用について確認

✅ 退去の進め方

- 遺品整理を行う(遺族が自分で行うことも可能)

- 退去費用(家賃・公共料金・原状回復費など)の清算

- 故人の生活保護費の残額があれば、それを充てる

4. 注意点

⚠ 家賃は死亡後も発生 するため、退去手続きを早めに進めることが重要

⚠ 相続放棄する場合 でも、遺品整理や退去費用の責任がすぐになくなるわけではない(管理者不在の状態になるため、大家さんとの調整が必要)

もし具体的なケースで相談が必要な場合は、市区町村の役所や社会福祉協議会に相談することをおすすめします。

生活保護受給者の遺品整理も当社にお任せ

生活保護者の遺品整理も、ぜひ一緒にお任せください。経済的な事情や特殊な状況にも対応し、ご負担を軽減するためのサポートを丁寧に行います。ケアも含む繊細な作業であり、安心してご依頼いただけますよう、専任スタッフがご相談から作業完了までしっかりと寄り添います。

生活保護受給者のケースでは、ご予算に配慮したお見積もりを提案し、無駄のない計画を提案いたします。

また、地域の福祉窓口や機関との連携も視野に入れ、スムーズな手続きが進む関連当社は透明性を重視しておりますので、追加料金や不明瞭な費用請求の心配は一切ございません。

経済状況に負けず、故人を尊重し、前向きに対応することが私たちの使命です。どうぞ安心してお任せください。

関係者に便利・優しい配慮でサポート

お立会いなしで現地見積り

お部屋の鍵を事前に手配していただければ、現地に伺い、お客様が立ち会い近く見積りを行うことが可能です。お忙しい方や遠方にお住まいの方にもご利用いただきやすいサービスです。

遠方からのご依頼でも退去までサポート

遠方にお住まいのお客様からのご依頼でも、物件の退去手続きが完了するまでしっかりサポートいたします。不動産会社とのことも含めてご相談ください。

孤独死の遺品整理でも通常料金で対応

特別な事情があっても、追加料金なしで通常の料金で対応いたします。

ご予算も可能な限り工夫してご提案させていただきます

お客様のご希望のごや予算に応じて、最適なプランをご提案させていただきます。無駄のない作業でコスト削減を目指します。

遺品の一時保管や配送にも対応

遺品の一時保管や各地への配送手配も承ります。お預かりした品物は責任を持って管理し、ご指定の場所へ確実にお届けします。

関係者に便利・優しい配慮でサポート

大家さん、役所のケースワーカーさん、それぞれの立場やお考えごとに配慮し、適切なサービスをご提供いたします。

- ご本人様へ

大切な遺品整理を迅速かつ丁寧に行い、思い出を尊重しながら進めます。必要に応じて一時保管や配送にも対応し、遠方のご依頼にも柔軟に対応します。 - 大家さんへ

退去後の残置物撤去や清掃をスピーディーに実施します。次の入居者を迎えるための準備がスムーズに進めようサポートします。 - ケースワーカーさんへ

特別な事情を考えた方へのサポートをスムーズに進めるため、リーズナブルな料金でサービスをご提供いたします。緊急の対応が必要な場合も迅速に動きます。

※本コラムは、生活保護を受給されていた方が亡くなった場合の、遺品整理に関する実務情報をご紹介しています。

制度の手続きや費用負担の判断など、福祉担当窓口との調整を要する内容については、市区町村の福祉課または関係機関にご確認ください。

当社では、実際の片付け作業やご事情に応じた支援について、経験に基づいて対応しております。

=編集部=

孤独死の遺品整理対応地域社で遺品の供養お受けしている営業地域

孤独死の遺品整理対応エリア

▶埼玉県で孤独死対応地域

上尾市・朝霞市・越生町・三芳町・毛呂山町・入間市・寄居町・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・杉戸町・松伏町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・上里町・美里町・岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑・南区・見沼区・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・白岡市・草加市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・羽生市・飯能市・東松山市・小川町・川島町・滑川町・ときがわ町・鳩山町・吉見町・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・本庄市・三郷市・宮代町・八潮市・吉川市・和光市・蕨市・秩父市・伊奈町・嵐山町

▶東京都で孤独死対応地域

昭島市・あきる野市・足立区・荒川区・板橋区・稲城市・江戸川区・青梅市・大田区・葛飾区・北区・清瀬市・国立市・江東区・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・品川区・杉並区・墨田区・世田谷区・立川市・台東区・多摩市・調布市・豊島区・中野区・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・西東京市・練馬区・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・日野市・府中市・福生市・文京区・町田市・三鷹市・港区・武蔵野市・目黒区

▶神奈川県で孤独死対応地域

厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・鎌倉市・川崎市・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市中原区・川崎市宮前区・相模原市(緑区、中央区、南区)・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・大和市・横須賀市・横浜市青葉区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・横浜市金沢区・横浜市南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市港南区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区・戸塚区・横浜市中区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市緑区・横浜市南区・神奈川区

▶千葉県で孤独死対応地域

我孫子市・市川市・市原市・印西市・浦安市・柏市・鎌ヶ谷市・白井市・流山市・習志野市・野田市・船橋市・松戸市・八千代市・四街道市・佐倉市・千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)

▶群馬県・茨城県・山梨県で孤独死対応地域

【茨城県】常総市・坂東市・守谷市・取手市・つくばみらい市

【群馬県】高崎市・安中市・富岡市・藤岡市・伊勢崎市・前橋市・みどり市・太田市・桐生市・吉岡町・渋川市・館林市・邑楽町

【山梨県】上野原市・大月市・都留市・山梨市・甲州市・笛吹市・甲府市

本コラムは、生活保護を受けていた方が亡くなった後に発生する「遺品整理」について、ご遺族・大家さん・保証人といった関係者が知っておくべき基本的なポイントをまとめたものです。

相続放棄との関係、原状回復費の負担、福祉事務所とのやり取り──現場では制度だけでは解決できない問題も多く、誤解や行き違いがトラブルにつながることもあります。

実際の相談事例をもとに、関係者それぞれが冷静に対応できるよう、整理された情報をお届けします。

=編集部=

営業地域のご案内 〜孤独死対応の遺品整理〜

〜生活保護者の方の遺品整理〜

必要に応じて「公費での片付け支援」や「福祉事務所からの依頼実例」などの関連情報も追加できます。ご希望があればお申し付けください。

📞 お急ぎの方・詳しく聞きたい方へ 生活保護に関連する遺品整理のご相談は、【お問い合わせフォーム】またはお電話でお気軽にどうぞ。ご事情をふまえた最適な方法をご提案いたします。

ご相談・お問合せは、専任担当者へ

運営(一社)家財整理センター

片付け屋ライフサービス&ティーワイは、店舗名(屋号)とて利用しております。

業歴20年・年中無休:クレーム0更新で安心

遺品整理・荷物整理・ゴミ屋敷片付け・家の片付けとメンテナンス

本店:埼玉県入間市上藤沢881-1

インボイスT9030005020032

営業店・車両デポ

所沢市・板橋区・戸田市・春日部市・桶川市・鶴ヶ島市・足立区・港区・練馬区

写真・事例記事とフライバシー保護の取り扱い

現地見積り予約は簡単スムーズ

◎お電話で、その場で見積もり日時の調整が可能です。(朝8時~夜7時)

◎メールでは、希望日時2つを記入してお待ちください。(翌日回答)

◎お電話は、お見積り担当者に直接つながります。(とれない時は、受付で応対)

訪問見積もりは、指定時間にお伺い

◎10分前後の誤差でお伺い。

◎日祭日・帰宅時間に合わせてご訪問

◎見積り所要時間は30分です。見積書はその場で発行